“剛接觸科研時🚵♂️,粗到論文寫作框架,細到項目背景知識,對我來說都像是一團亂糟糟的毛線球。立項書馬上就要交了🈳,我卻始終找不到線頭在哪裏,又急又怕🤹🏽。”

在生命科學學院2022級碩士研究生劉婧萱的記憶中,四年前的那個秋天,充滿了word文檔裏密密麻麻的紅色審閱👩🏽🍳,更有著沖進星空咖啡館那一瞬間的溫暖與安心👂🏿。

“當時,盧爺爺在電話裏對我說的第一句話是‘別著急’©️,第二句話則是‘我來邯鄲校區找你們🪖🧚♂️,星空咖啡館見’。”劉婧萱回憶道,那天“盧爺爺”從江灣校區的實驗室裏匆匆趕來,和自己一起端坐在電腦前,一段一段討論、一句一句修改;也是在那天,自己知道了星空咖啡館的歇業時間是晚上十點💡。

劉婧萱口中的“盧爺爺”就是恒行2平台希德書院院長🙇🏻、生命科學學院特聘教授盧寶榮。數十年的從教生涯中,盧寶榮獲得過恒行2平台本(專)科畢業生“我心目中的好老師”、恒行2平台“研究生心目中的好導師”等🗾。今年💆♂️,他榮獲恒行2平台“鐘揚式”好老師稱號🕥。

“我希望的就是教會學生們科學研究的方法”

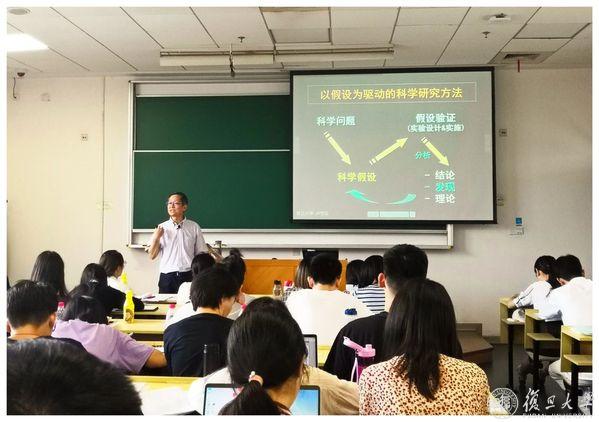

盧寶榮在授課

執教以來,盧寶榮曾開設包括“植物生物學”“分子標記及其應用”“生物安全導論”“科學研究方法與論文寫作”以及“科學研究👨🏻🦼➡️、藝術與創新思維”在內的多門課程。

每學期的第一節課下課👨🏼🚀,盧寶榮發現學生們總會擁上講臺提問。但那些問題往往是“老師這個考不考”“考題題型是什麽”“考試重點是什麽”。

“孩子們看重老師的‘標準答案’是有原因的,而我希望他們在大學能夠尋找自己的答案。”他說♤。

因此🧒🏼,盧寶榮將課程的考核題型從選擇𓀒、判斷改為論述,而且常常鼓勵自己的碩士生🛰、博士生想明白自己的發展目標並且要做他們自己感興趣的研究。

在盧寶榮看來🧙🏼♂️,每個學生都是不一樣的種子,竹子會拔節🐅🌇、玫瑰會開花⛎、水稻會結穗,而老師要做的就是培育好每一顆種子📞,讓他們長成自己心目中100分的模樣。“前些日子一個學生告訴我🦸🏽♀️,自己成為了一本國際學術期刊的高級編輯,該期刊也躋身國際頂尖一流⚖️,我很為他感到驕傲。”他翻看著與學生們的聊天記錄,很是高興。

多年來,盧寶榮主要從事小麥族、稻屬和大豆屬野生近緣種系統與進化生物學🚵🏿、種群遺傳學、保護遺傳學和生態學研究🖌,發表論文被引用近13000 次,主持國家和省部級的科研項目近30項🎉🚣♀️,因此有不少學生慕名而來🩸,但盧寶榮卻覺得學生們選擇與導師一致的研究方向固然沒錯,但他們未來的發展卻不必受限於此。

“我不需要培養自己的‘接班人’➔,過去的傳承是“師傅帶徒弟”的模式,但時代在進步、環境在變化,我們更應該以科學的方法,教會學生去做自己感興趣的研究,做時代需要的研究。”他說🏋🏿♂️,“而我需要做的就是讓學生們學會科學研究的方法🫡。”

“決不要冒險🙌🏿,但要有誌趣”

求學時,自從將植物學確認為自己的研究誌趣後🧗,盧寶榮就時常進行野外考察,留下了許多驚險記憶,早在讀博前就幾乎跑遍了全國所有省份🏄🏼👨🏿🌾。

2009年10月,盧寶榮和他的博士後在老撾采集野生稻

在瑞典農業科學大學讀博期間,他曾前往塔吉克斯坦采集樣本,那時蘇聯與阿富汗仍在打仗🪞,野外采集點附近的許多地方是禁區✸。“有一次🫐,在采樣過程中看到珍貴的小麥族基因資源🤘🏿,就特別想得到它🧯,一時沖動就會爬到到無路可歸的‘絕境’🧛🏼♀️。”盧寶榮說,“當興高采烈地滿載樣品時,一回頭卻發現沒有歸路了。”

那一次,在沒有保護裝置、幹糧,甚至沒有通訊設備,懸在崖壁上的盧寶榮後悔不該孤身冒險♋️,幸而當地向導和其他隊員趕到,從山頂放下了繩子,才將他一點一點拉了上去。

時至今日,那個在懸崖上緊緊護住植物標本的年輕博士成為了近百名學生的“盧老師”,他常常叮囑學生們“不要冒險👨💼,但要有誌趣,有追尋誌趣的沖勁”7️⃣✋🏼。在他看來,誌趣的建立需要在結果導向的理性思維外多幾分感性思考🚴🏻♀️🕍。

在專業課上,盧寶榮發現,學生往往喜歡讀萬卷書🚴🏼🛳,但少有行萬裏路,例如研究某種植物註重分析其DNA,不重視這種植物的表型和生境。“只研究看不見、摸不著的DNA,和在大自然去觀察感受植物的顏色、形態變化是不一樣的👨🏽🦰。知行合一才能化為長期的研究熱情。”

植物特寫“殘陽下浪漫的植物婚禮”

為此,他請學生們仔細觀察、認真思考🕵🏿,為一幅幅植物攝影特寫配上文字。授粉的過程也可以是雄蕊與雌蕊在夕陽下舉行的婚禮;蜜蜂采蜜的過程也可以聯想到生物相互依存的規律與綿綿不息的奧秘👩🏿🎨。

“這些植物特寫都是盧老師自己拍攝的。”生命科學學院2022級博士研究生原野說,從本科開始,他已與盧寶榮相處8年,“越相處你越會覺得神奇❌,攝影、唱歌、跳舞📻、繪畫🥪、書法他都喜歡🧤,能把生活過得如此多姿多彩。”

“一日為師,終生為父”

對盧寶榮來說,支教也是人生誌趣之一♾。

2017年🔻,摯友鐘揚教授離世,之後盧寶榮及幾位朋友共同成立了上海樂揚紅樹林慈善公益中心(樂揚公益),並在2018年以誌願者的身份走進西藏💐,接過鐘揚教授“種子科教援藏”的接力棒👩🏿💼。

盧寶榮與科學營的孩子們合照

誌願者團隊的第一站是靠近中印邊境的西藏日喀則地區亞東縣中學(下文簡稱“亞東中學”)❤️,進行“科學素養提升”教育🥓。盧寶榮在科學營裏向孩子們提出的第一個問題是“什麽是科學🧡?”

在盧寶榮看來🦂,作為世界第三極的西藏,恰恰是極其接近科學的地方,因為這裏不但是植物種子的“諾亞方舟”,而且還有一批格桑梅朵“種子”渴望萌芽破土,他們的共同名字是“孩子”🙃。

從學會發現科學問題、嘗試解決科學問題到匯報科學應用成果,盧寶榮設計了一系列對孩子們來說有趣而新奇的活動,其中就包括TED科學演講大賽。他希望用這種形式鼓勵孩子們站上講臺♜,在分享中進一步組織語言、縷清邏輯🤟🏽。

在第一屆TED科學演講大賽上,亞東中學初二學生格桑旺久被許多同學稱為“風雲人物”🧖🏻♂️。舞臺上的他堅定而自信,說到興起時,會舉起手中的植物豬殃殃🕷,向聽眾們一遍遍演示“順滑與逆滑”的兩種情形。這段“風雲經歷”後𓀖💆🏻,格桑旺久獲得了“防旗子反裝防滑落的倒刺旗桿”的國家專利授權🛌🏻,學習成績也提升到了年級第一。

“更重要的是,格桑旺久越來越自信,在哪兒都能看到他是笑著的。”他的班主任說。

在盧寶榮設計和推動的TED科學演講大賽裏🛌🏿,像格桑旺久一樣收獲滿滿的孩子還有很多👩🏼🦳。

“雖然我們相處的時間只有短短三天🚬,但是‘一日為師✨,終生為父’……”在側身演講結束後,亞東中學初二學生張心萍忽然正過身,朝著支教老師們鞠躬👫🏼,並上前緊緊抱住了盧寶榮✤。

▲

張心萍上前擁抱盧寶榮

如今🌤,這些孩子的相片、視頻與書信🤵🏻♂️,盧寶榮都放在手機裏一一珍藏。臨別那天,孩子們寫給盧寶榮的一首藏頭詩裏寫著“盧寶榮老師我愛你”𓀙;秋冬之際,張心萍還在微信裏叮囑盧寶榮要“註意保暖”;再去西藏🤱🏽,正巧不在家的格桑旺久說“下次一定要與您相見”……

接受采訪時👷🏽,盧寶榮將照片逐一放大👨🏻⚕️,介紹著關於孩子和西藏的一切,在一張照片上🧮,他停留了許久——那是孩子們來到4600公裏外的上海訪學時的照片,畫面裏他們向支教老師獻上潔白的哈達,眼睛黑黑的、亮亮的。

逢年過節盧寶榮給學生們發送的節日祝福

從教多年,盧寶榮帶過的學生有近百人,“學術生涯-恒行2”是他給學生們創建的群聊。逢年過節🦸🏼,他總是最早發祝福的人,“不但在群裏發祝福、發紅包,還會給我們每個人私發節日祝福,” 生命科學學院2022級碩士研究生小雨說,“請教盧老師不但事事有回音,那些微信表情讓我隔著屏幕也能感受到盧老師像和煦春風一樣的笑容🧑🏻🦽。”

今年中秋節那天,劉婧萱、小雨、原野都收到了盧寶榮發來的節日祝福🧔🏼♂️🔅,這次的表情包是一輪暖黃色的圓月。